梅雨で涼しい日が続きますが、バケツをひっくり返したような豪雨が降る日もあります。

ベランダのビオトープにも水が入り込んで溢れないか心配な日々です。

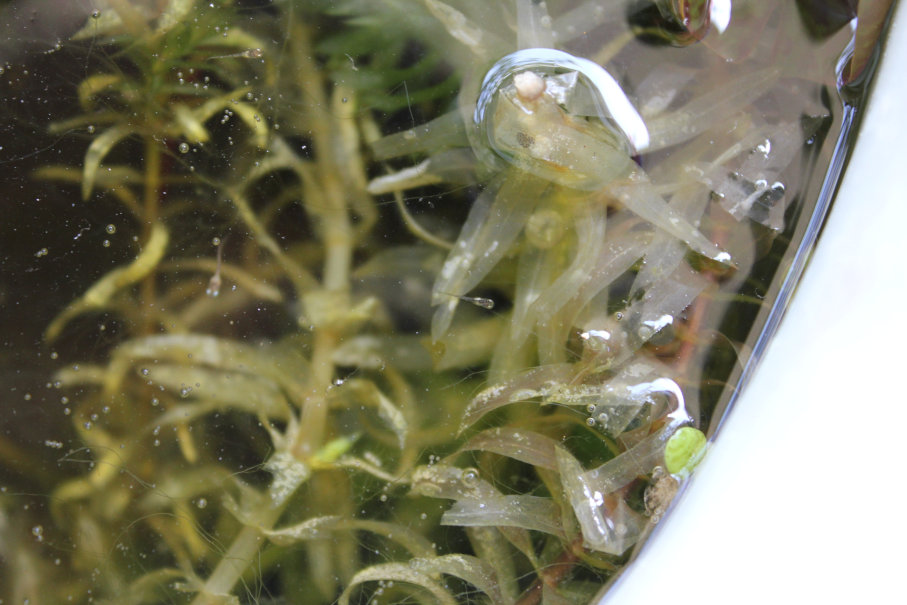

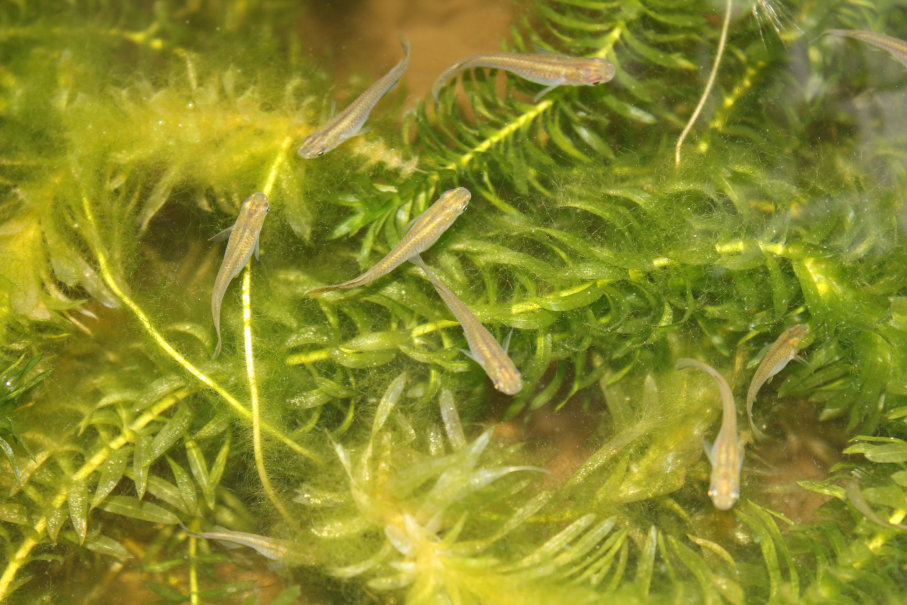

稚魚睡蓮鉢でも個体差が出てきたメダカの稚魚。

大きい方が楊貴妃メダカ、ちびが黒メダカです。

訳あってまだ小さいかと思いましたが、楊貴妃メダカの稚魚を成魚と同じプランターに移しました。

幸い普通に食べられることもなくやっています。

そうした理由は、今年はクロメダカの稚魚がまったく大きくならないからです。

生まれていない訳ではありません。

過去の写真を見てみても、クロメダカの稚魚も何匹か生まれています。

でも、針子より大きくなりません。

いくつか仮説がありますが、楊貴妃メダカの方が成長が早く強いのかもしれません。

どうした?クロメダカたち。

目が赤い個体もいますね。

ホテイ草がないからあまり産卵しないのでしょうか?

でも、同じ条件でも楊貴妃メダカは産卵しています。

藻にくっついた卵を取っていますが、採る前に食べてしまっている?

もう一つの可能性は数が多すぎることでしょうか?

睡蓮鉢の中には30匹ほどのクロメダカがいます。過密飼育というほどではないと思うのですが・・・。

一番、可能性があるとすれば、新しい血が入っていないこと。

我が家のクロメダカはすべて天然採集ものです。

最初は埼玉県の某水田地帯の用水路から採ってきたメダカたち。

この水田は2000年ごろに行ってたときはすごかったです。

メダカだけでなく、小鮒やドジョウ、アメリカザリガニなども採れました。

魚影が濃く、1000匹単位の巨大な群れがいっせいに泳ぐ姿も見られましたが、そのせいかトリコ(販売目的での採集)も多くいたような気がします。

そして、静岡県の某市の水田地帯の用水路。

埼玉県ほどではありませんが、ここも比較的容易にメダカを掬うことができました。

夏になるとイベントとして、メダカの採集に行っていたのですが、最近は行っていません。

あまり採れなくなり、ボウズの日も出てきたからです。確実に自然は破壊されていっているのですね・・・。

それ以降、限られた中で交配が続いているので、血が濃くなっているのかもしれません。

奇形のようなメダカは生まれていませんが、あまり成長しないのはその辺に理由があるのかも?

とりあえず、今年の残りのシーズンはクロメダカを中心に採卵していきたいと思います。

せめて一匹でも大きくなって欲しい。

そして、できれば自然採集にも行ってみたいですね。